山行概要

| 目的 | 冬山・春山決算ルートの偵察 |

|---|---|

| 山域 | 爺ヶ岳~鹿島槍ヶ岳 |

| 日程 | 2025年10月17日~10月20日 |

| メンバー | 川嶋、菅野、木村、関 |

白沢天狗尾根から爺ヶ岳・鹿島槍ヶ岳方面の偵察山行を実施。藪が濃く踏み跡の乏しい尾根をルートファインディングしながら進み、脆い岩場ではロープを使用して安全を確保した。天候悪化により東尾根偵察を中止し、爺ヶ岳中峰から冷池山荘を経て鹿島槍ヶ岳を偵察。藪漕ぎや強風、雨により予定を随時修正しつつ、ルート状況・地形・雪庇発達方向を確認した後、扇沢へ下山した。

行動概要

10月17日(金) 曇り

爺ヶ岳スキー場(6:06)~第四ペアリフト終着地(6:35~6:50)~P1412(8:13)~白沢天狗山北峰コル手前(11:22)~チョップ岩基部(11:50)~1994付近幕営地(15:15)

信濃大町駅のアルプス第一交通(株)にて着替え等の荷物をデポした後、予約していたタクシーに乗り、爺ヶ岳スキー場のふもとまで移動する。

体操をしたのち爺ヶ岳スキー場のリフト沿いにスキー場を上がっていく。

白沢天狗尾根への取り付き地点は大木に赤テープが巻かれていて分かりやすい。ルートが分かりにくい地点の写真を撮りながら進んでいく。

その後も踏み跡のある尾根沿いをルートファインディングしながら進む。木の名称が書かれた札もあり、人の出入りが感じられる。

尾根の傾斜に注意しながら雪がついたときの状況を想像して進んでいく。白沢天狗山との分岐まで一部笹や草木を掻き分けて藪を漕ぐこともあるが順調に標高を上げていく。

また、熊の対策として定期的に大きな声を出したり笛を吹いたりする。白沢天狗山との分岐から先は踏み跡も一気に少なくなり、道も不安定になる。

分岐からコルまでの下りは地面が脆くトラバースもあり、慎重に下る。コルの先、P2063までの登りは脆い岩場である。

コルでヘルメット、ハーネス、PASを装着後、管野がトップで登り、ロープでfixを張った後、落石に注意しながら順番に通過する。

関はマイクロトラクションを使用して通過する。P2063にて休憩した後、P2063から尾根沿いに降っていく。

この辺りから笹や樹木、倒木が多くペースが遅くなる。

尾根沿いに下った2010m辺りの尾根が広い地点にて幕営できる場所を見つける。岩場の通過、藪漕ぎに想定以上の時間がかかったため、行動を終了してここで幕営することにする。

夜のミーティングにて計画の修正を行い、翌日の午後から天気が崩れる予報であるため、翌日はP2411の幕営適地までテントを移動した後、可能であれば東尾根のfix箇所の偵察をサブ梱包で行うこととする。

10月18日(土) 曇りのち雨

幕営地(5:56)~JP(14:50)~P2411幕営地(16:10)

朝露で濡れるため雨具の上下を着用する。明るくなってからテント撤収し出発する。

藪をかき分けながらやや広めの尾根沿いで標高を上げていく。矢沢側は切れているため注意する。踏み跡はほとんどない。

通り抜けが困難な樹木の群衆を避けながら背丈を超える笹をかき分けて進んでいく。P2205にて休憩した後、東尾根との分岐を目指して再度登っていく。

ここの登りから笹は徐々に減っていき、倒れたり乱立したりしている樹林の間を進んでいく。

踏み跡は見られず、樹林の下を這ってくぐったり、樹木の枝に乗ったりしながら進んでいく。遅れる関との間隔に注意しながら登る。

東尾根との分岐には標識がある。東尾根の方も藪は濃く、また爺ヶ岳中峰へ向かう尾根上にも顕著な踏み跡は見られない。分岐からP2411を目指す。

途中藪が無くなるところがある一方で、藪が濃くなり四つん這いを強いられる箇所もある。P2411から少し尾根上を進んだ地点にて幕営適地を見つける。

藪漕ぎに想定以上の時間がかかったこと、天候が悪化してきていることから行動を終了してテントを設営する。

風はとても強く、小雨が降ってきている。風の向きに注意してテントを固定する。

夜のミーティングにて計画の修正を行う。

東尾根の偵察よりも鹿島槍ヶ岳の偵察が優先されること、東尾根も藪が濃いと予想されること、爺ヶ岳中峰までの藪の濃さも不確定であることから、残った実動が可能な山行日数を考慮して、東尾根の偵察は行わないこととする。

また、翌日は爺ヶ岳中峰に抜け、冷池山荘にて荷物をデポした後、鹿島槍ヶ岳をサブ梱包で偵察し、冷池山荘にて幕営、翌々日に下山することとする。

10月19日(日) 曇りのち晴れ

幕営地(6:00)~爺ヶ岳(9:03)~冷池山荘(10:15~10:45)~鹿島槍ヶ岳南峰(12:23~12:33)~冷池山荘(13:45)

雨具の上下を着用する。明るくなってからテント撤収をした後、準備体操をして藪漕ぎを再開する。傾斜はそれほどないが、藪は濃い。

全体の地形概念を把握しつつ、巧みに藪の薄いところを見つけて進んでいく。樹林に加えて、ハイマツが徐々に増えていく。

2510m地点の開けた場所にて休憩した後、今度は傾斜のついたハイマツ帯を進んでいく。

次々と覆い被さってくるハイマツを掴んでどかし、かつ足で抑えながら進んでいく。

ハイマツは密度が高く生育しており、踏み跡もほとんど見られない。ペースが著しく落ちる。

小冷沢側は切れ落ちているため注意して進む。2630mの開けた地点にて休憩する。ここから爺ヶ岳中峰までは徐々に踏み跡が顕著になっていき登りやすくなってくる。

爺ヶ岳中峰に抜けた後、小休止を挟み冷池山荘を目指す。雪がつい際の尾根の形状、雪庇の発達方向などを確認しながら進む。

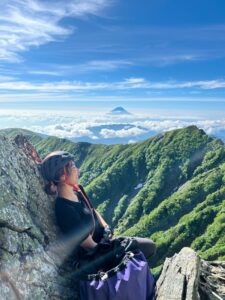

冷池山荘にて荷物をデポさせていただき、サブ梱包で鹿島槍ヶ岳を偵察する。稜線からは剱岳などがよく見える。

鹿島槍ヶ岳到着後写真を撮って休憩する。その後順調に進み冷池山荘にて幕営する。

10月20日(月) 雨のち曇り

冷池山荘(6:00)~種池山荘(7:39~7:50)~柏原新道登山口(9:32)~扇沢ロッジ(9:46)

風が強いこと小雨が降っていることから、明るくなってから出発する。

種池山荘までの稜線上は風が強く、慎重に進んでいく。種池山荘で休憩する。

柏原新道からの下り、岩が多く、濡れていることからスリップに注意して下っていく。

順調に下っていき、扇沢に無事到着する。